Grande entrevista com David Soares

por Sandra Henriques

Autor de livros de contos, romances e álbuns de banda desenhada, dificilmente conseguiria condensar tudo o que é o David Soares num parágrafo introdutório. Opto por não o fazer. Por um lado, porque os fãs (do género ou do autor, ou de ambos) dispensam apresentações. Por outro, porque iria retirar foco ao texto que verdadeiramente interessa: a entrevista que se segue, feita por Zoom.

***

Começo por lhe perguntar porque é que o David escreve no género do fantástico e não noutro género literário?

Nós, enquanto autores, vamos sempre ao encontro daquilo que temos cá dentro. O nosso mundo autoral, as nossas referências, são construídas ao longo de uma vida inteira, mas, a dada altura, a vontade de exercer uma expressão artística acaba por emergir de uma forma veemente. E isso acarreta consequências, que são não só escolhas futuras — decidir o que é que eu vou fazer daqui para a frente, decidir como é que eu vou construir a minha perspetiva autoral, como é que eu posso fazer isso — é também uma memória do passado. E a memória do passado é feita sempre com aquilo que fomos encontrando e que serviu de matéria-prima para a nossa voz autoral.

Porque é que determinado autor escreve determinadas coisas? [Eu defino] autor [como] alguém que tem preocupações muito específicas, que tem pontos de vista muito específicos, e o que faz a cada nova obra é ir reformulando, experimentando, interrogando essas questões, esses aspetos. Isso implica [que] cada nova obra seja sempre uma nova observação dos nossos temas e mundos autorais. Há cineastas que são autores, que a cada filme que fazem experimentam novas observações dos seus temas pessoais, dos seus mundos pessoais. Depois, há cineastas que são executantes. São excelentes executantes técnicos, são muito bons naquilo que fazem, mas em última análise não são autores, porque fazem mundos, universos, questões que lhes são entregues para fazer propositadamente.

Ora, o autor não faz coisas de fora para dentro, faz coisas de dentro para fora. E nesse sentido, aquilo que vamos encontrando ao longo da vida, aquilo em que nos reconhecemos, vamos guardando cá dentro, vamos amalgamando tudo para construir o nosso exercício autoral. Cada nova obra que fazemos é uma iteração desse mesmo universo. Eu escrevo no universo do fantástico porque eu sou isto, não sou outra coisa. Se não, fazia outra coisa. Depois, entram aqui outras definições. Qual é a minha definição do fantástico, qual é a definição do fantástico de outro indivíduo, de outro autor? Poderá variar.

A minha definição pessoal daquilo que eu faço é a seguinte: eu escrevo livros, histórias, textos, que se dirigem a uma preocupação com dois aspetos principais. Um é a nossa necessidade de transcendência e como é que ela, do meu ponto de vista, pode ser alcançada. Ou seja, nos meus livros, há sempre uma necessidade de transcender os limites do humano, mas através de uma via que não é espiritual. E depois, há o aspeto de fazer textos, histórias, que se integram naquele espectro delimitado por duas fronteiras muito bem definidas: aquilo que temos de pior e aquilo que temos de melhor. E andamos ali a navegar nesse espectro. E isso interessa-me.

Interessam-me as contiguidades que existem entre aquilo que o ser humano é capaz de fazer de mais abjeto e, ao mesmo tempo, aquilo que o ser humano é capaz de fazer de mais memorável, de mais grandioso. E normalmente o que acontece é que eu gosto do contraste de colocar as duas coisas juntas. Ou seja, imaginar enredos que são experimentações desses dois conceitos, de criar uma paisagem autoral, um cenário autoral em que aquilo que temos de melhor convive contiguamente àquilo que temos de pior. Para usar uma metáfora, é estar na lama e encontrar lá flores. Eu gosto disso, gosto deste contraste. Gosto de pôr os monstros a falar. Porque acho interessante a perspetiva de ter um monstro eloquente. Já que os monstros aparecem, porque é que não lhe damos uma voz e não ouvimos o que eles têm para nos dizer?

Eu trabalho por ciclos. Cada trabalho que faço inscreve-se num determinado ciclo. Tenho ciclos em que faço duas, três, quatro obras que experimentam uma determinada perspetiva e depois o que faço é agarrar no meu mundo autoral, rodá-lo, observá-lo de outra perspetiva, e os meus trabalhos seguintes já se inscrevem noutra perspetiva. Neste momento, encontro-me numa fase que foi iniciada já há poucos anos, que denominarei, à falta de uma frase melhor, uma fase mais alegórica, em que estou muito mais preocupado com questões que não passam necessariamente por criar enredos arreigados a uma noção de realismo.

Por exemplo, escrevi uma série de romances que tinham um sustentáculo, tinham uma armação, uma cofragem histórica muito rigorosa e muito pormenorizada, de forma a que a ficção se encaixasse de modo quase meticuloso, pormenorizado, nesses edifícios de sustento. Mas, neste momento, não estou de todo interessado nisso. Não estou interessado em questões históricas num contexto ficcionado, em dar nomes às personagens ou em diálogos. Estou interessado em escrever coisas muito mais alegóricas, que se viram muito mais para aquela minha preocupação com o transcendente. E, neste momento, é essa a minha perspetiva. Fazer perguntas, fazer interrogações, dirigir-me diretamente a inquietações que se exprimem, observadas por um prisma mais «alegórico», digamos assim.

Isto, para mim, é muito importante, fazer livros que gosto de revisitar.

Incomoda-o, de alguma forma, que os fãs de David Soares que o conheceram noutro ciclo criativo agora não compreendam esse novo rumo?

Eu trabalho com várias linguagens literárias, faço prosa, faço banda desenhada, tenho várias perspetivas nesse sentido. E o que acontece é que tenho leitores que não têm problema com o lado alegórico das coisas ou com o lado mais realista, mas tenho leitores que me acompanham só na prosa ou leitores que me acompanham só na banda desenhada. Felizmente, também tenho leitores que me acompanham nas duas, mas encontro muito frequentemente leitores que gostam muito das minhas coisas em banda desenhada e outros leitores que não lêem banda desenhada porque é uma linguagem que não lhes interessa.

Mas já encontrei essa situação em sessões de autógrafos ou em lançamentos, quando me vêm dizer «agora tem feito mais bandas desenhadas, mas eu estou à espera de um romance» ou então «gostei muito destas bandas desenhadas, estou à espera da próxima». Portanto, tenho leitores que leem só as BD e os que leem só a prosa. Depois, tenho também os leitores que leem tudo, que me seguem desde o dia um. Seguem mesmo tudo e, às vezes, até me surpreendem porque vão buscar coisas que eu fiz muito lá para trás, [como os] fanzines de banda desenhada, as minhas primeiras coisas em banda desenhada que já são muito difíceis de encontrar. Eles têm essa coleção toda e eu fico contente com essas situações quando as encontro. Tenho estas três espécies de leitores.

Quanto à perspetiva autoral, se é mais alegórica ou se é mais realista, eu acho que eles não se importam muito com isso. Acho que o que lhes interessa é o suporte da obra, se é em BD ou em prosa.

Sobre os seus trabalhos de banda desenhada, como é que decide que é um determinado ilustrador que quer para ilustrar aquela história?

É um processo sempre diferente. Às vezes, quando escrevo uma história, tenho uma ideia definida de que ela poderia funcionar bem com o estilo gráfico de determinado artista. A escrita desenvolve-se e, à medida que escrevo, vou imaginando as sequências na minha cabeça e elas começam a tomar um contorno que se aproxima desse estilo. Se essa ideia ainda se mantiver quando a história acaba de ser escrita, eu contacto o artista e pergunto se ele está interessado. Normalmente, é assim que as colaborações funcionam. Depois, também acontece ser convidado para participar em determinadas obras, como foi o caso de É de Noite que Faço as Perguntas, mas aí também fui eu que escolhi os artistas.

Tenho tido a sorte de os meus convites serem bem acolhidos e os artistas se interessarem, ficarem intrigados e aceitarem participar no meu universo. Depois, o livro faz-se de uma forma bastante suave, não há sobressaltos. Poucas vezes me incompatibilizei com artistas e quando isso acontece é mesmo logo no início, por isso não há muitas lágrimas a verter, tanto de um lado como do outro.

Isso também se inscreve numa preocupação minha que é a de fazer livros que não fiquem datados. Isto, para mim, é muito importante, fazer livros que gosto de revisitar. Até agora, tenho a sorte de ter conseguido fazer isso. Não sou obcecado com os livros. O livro está feito, vai à sua vida e eu começo logo a pensar noutras coisas. Mas, passado um ano, um ano e meio talvez, vou revisitar aquilo que fiz. Até para perceber, com a distância do tempo, o que é que funcionou bem, o que é que não funcionou, perceber o que é que aquele livro me vai dizer de novo, se me vai dizer coisas novas. E eu gosto dos livros. É claro que eu penso: «se calhar, devia ter feito isto diferente», mas é raro. Penso nisso, mas poucas vezes e em situações muito cirúrgicas, até do ponto de vista mais técnico do que do ponto de vista do conteúdo.

Quando planeio os livros, não só os de banda desenhada, mas também os de prosa, tenho o cuidado de fazer obras que não se deixam datar. Isso é construído de uma forma em que não há referências à contemporaneidade. Quando há, não se expressam por marcas ou por lugares contemporâneos bem definidos ou por nomes de personalidades actuais. Esse tipo de referências, normalmente passado um ano, deixam de fazer sentido. Por exemplo, há muitos livros que saíram agora da altura da pandemia, que falam precisamente sobre o contexto da pandemia, que, daqui a um ano ou dois, já ninguém lhes pega. As referências à actualidade são muito datáveis, desaparecem. Daqui a um ano ou dois, quando se vão revisitar esses textos, soam muito antigos, são uma coisa muito passadiça, e é pena porque, às vezes, são bons textos.

Tenho o cuidado de não fazer isso, e isso faz com que as obras sejam intemporais. É por isso que nós continuamos a ler a Odisseia, o Tristram Shandy, Rabelais. Porque são obras que não estão datadas. São obras que pertencem à cultura geral da Humanidade. E de certa forma, essa vontade de não datar as obras foi sempre uma preocupação minha, fazer coisas que continuem vivas, que não se deixem agrilhoar pelo âmbar do tempo, que continuem frescas na mente dos leitores, e isso é muito importante. E também é importante o facto de eu gostar de as revisitar, continuar a aprender com elas, continuar a dialogar com elas.

Os seus textos cruzam mitologia, acontecimentos históricos, viagens. O que é que vem primeiro? É a não-ficção que alimenta a ficção, ou o contrário, é a história que vem primeiro?

As ideias ficcionais vêm primeiro. Custa-me um bocado inscrever-me naquela classe de autores muito pedantes que dizem que as ideias são assim umas coisas que descem das nuvens, que aparecem e não se sabe de onde é que elas vêm. Mas é verdade, as ideias aparecem do nada. Às vezes, é difícil passar esta mensagem, mas as ideias de facto aparecem quando nós estamos menos à espera.

No meu caso, as ideias aparecem já quase todas formadas. O meu romance Batalha apareceu assim. Eu estava num café do CCB, a beber o meu café e a ler qualquer coisa que não tinha nada a ver com esse livro, e de repente aparecem-me em catadupa sequências inteiras do livro. Como se eu estivesse estado aquele tempo todo anteriormente a meter coisas no forno. Mas é verdade, isto acontece assim, não estou a inventar.

Comecei a ver sequências inteiras que depois incluí no livro e comecei a apontá-las num caderninho. Depois, agarrei nesse material e escrevi o livro. Apareceram-me [imagens] dos ratos a correr à chuva, para ir buscar o Batalha bebé que estava perdido no meio da lama; do Batalha a fugir dos gatos e a chegar ao Mosteiro da Batalha que estava a ser construído. Tive uma imagem muito forte da ratazana a correr na erva e depois chegar a um sítio mais descampado onde passa uma roda, que para ela era gigante, de uma carroça a transportar pedras. Depois, quando a poeira desaparece, a ratazana vê o Mosteiro à frente com os pedreiros ali a bater a pedra. E aquilo apareceu-me tudo assim formado, e eu pensei «tenho de aproveitar isto».

Primeiro, as ideias aparecem e depois vai-se à procura de informação sobre o tema. Quando a obra pede um registo mais realista, mais ancorado na realidade concreta, procuro ser o mais meticuloso e o mais pormenorizado possível. Vou ler tudo o que encontro sobre esse tema. Não vou dizer que vou ler tudo; não se pode ler tudo, até porque há coisas que não sabemos que existem, e portanto nunca se vai encontrar o que se desconhece. Mas daquilo que na altura me é dado a perceber que há e que está disponível, tento ler tudo aquilo que encontro. Vou criando montes de anotações, tenho montes de papéis por todo o lado. E depois de saber «tudo», vou decidir o que me interessa.

Se estou a escrever sobre Lisboa no século XIV ou no século XV, tenho de saber ao máximo tudo o que possa saber sobre Lisboa no século XIV e no século XV. Em primeiro lugar, para não ignorar coisas que são importantes e que me poderão fazer falta para a história, para não cometer erros históricos. Se bem que eu não estou muito preocupado [com os erros] porque não escrevo romances históricos. Se uma coisa aconteceu no dia 14 e eu ponho no dia 13 porque a mim me interessa que seja no dia 13, ponho no dia 13. Não tenho problemas nenhuns com isso. Mas tento saber o máximo que consigo sobre o tema para ser o mais rigoroso, pormenorizado e meticuloso possível. Depois, construo em cima dessa base sólida. Tenho de criar os alicerces sólidos para assentar todo o meu edifício criativo, mas, se a base for sólida e inexpugnável, toda a ficção que eu lhe construir em cima não vem abaixo. Por mais fantástica, por mais escabrosa, por mais surpreendente que seja, aquilo que está na base aguenta tudo. Se eu mostrar ao leitor que sei perfeitamente como é que aquela sociedade funcionava, o leitor vai aceitar como dado adquirido todo o barro fantástico que eu mandar à parede. Basicamente, é isso.

No registo mais alegórico, não tenho essa preocupação porque me preocupo com questões mais abstratas, não me preocupo com o concreto. O Palmas para o Esquilo não tem as mesmas preocupações autorais d’A Conspiração dos Antepassados. [Esse] é um romance fantástico com uma base extremamente realista, extremamente historicizante, em que eu vou ao pormenor de mostrar o que é que determinadas personagens fizeram em determinados dias, em determinadas horas. Nesse sentido, tenho de ser o mais rigoroso possível. Mas numa obra como o Palmas para o Esquilo, ou mesmo numa obra como Batalha, não tenho essa necessidade, porque são obras de interrogação. Não é que as outras não sejam. As outras também são, mas têm outro tipo de preocupações, apesar de os aspetos, os temas, as imagens, as minhas inquietações autorais serem as mesmas. Para mim, enquanto autor, eu leio o Palmas para o Esquilo e A Conspiração dos Antepassados e percebo que há muitas inquietações que são comuns. Qual é o papel da fantasia, o que é a arte, o que é a imaginação, qual é o problema da loucura, o que é que separa a imaginação da loucura?

Que consequências poderão ter para o indivíduo o contacto com essa mina profunda que temos no fundo da mente, em que vamos escavar aquilo que de mais brilhante temos, mas onde, ao mesmo tempo, também podemos encontrar ouro falso? Para mim, a loucura e a imaginação são separadas pela diferença que existe entre o ouro e a pirite. A loucura é o ouro falso da imaginação. A metáfora mineira é interessante porque, de facto, vamos ao fundo da mina escavar as coisas, não sabemos o que vamos encontrar, vamos sozinhos, indefesos, aquilo tudo pode ruir em cima de nós. É sempre uma aventura muito grande escavar os abismos da imaginação e, no fundo, podemos não encontrar imaginação nenhuma. Há quem se perca nessas aventuras, nessas demandas autorais, e só encontre ouro falso. E isso é a loucura.

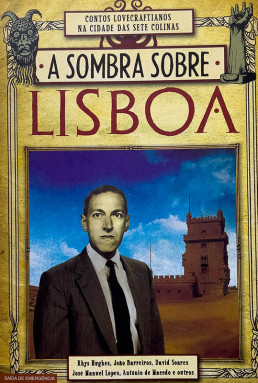

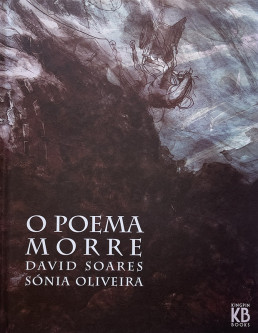

O Palmas para o Esquilo, Batalha, O Poema Morre preocupam-se com o absoluto, aquilo que aparece já formado. A Conspiração dos Antepassados, Lisboa Triunfante, O Evangelho do Enforcado, A Última Grande Sala de Cinema são obras que exploram essas questões, mas num cenário histórico, pormenorizado, arreigado à realidade, para haver esse contraste entre o real e o imaginário. Nas outras, esse contraste não me interessa tanto. Interessa-me mais explorar a questão absoluta, num registo quase ensaístico. Isto tem a ver com os tais ciclos que vamos trabalhando. Eu, daqui a três ou quatro anos, estarei a trabalhar de uma perspetiva diferente. E esta perspetiva do absoluto total, se calhar, já não me interessará tanto. Vamos ver. Para já, estou aqui.

O meu universo autoral é um objeto que vou rodando e interrogando de vários pontos de vista.

Esses ciclos são propositados, planeados?

Não, acontecem. Agora, estou a observá-lo [o meu universo autoral] desta perspetiva e sei que este universo é composto por múltiplos elementos. E o que faço a cada ciclo autoral [é ir] virando o universo. Agora, estou a vê-lo desta perspetiva. Um pouco como faziam os cubistas. Agarravam num modelo, num objeto, pintavam parte do objecto de acordo com um determinado ponto de vista. Depois, rodavam-no, pintavam outra vez, rodavam outra vez, e é isso que eu faço. O meu universo autoral é um objeto que eu vou rodando e interrogando de vários pontos de vista diferentes. E nesse sentido, crio ciclos, que aparecem de forma muito espontânea. Não tenho nada planeado. Sou completamente aberto àquilo que a minha vontade autoral me exige.

Eu posso estar muito tempo sem fazer prosa, tal como estive seis anos sem fazer banda desenhada. Porque aquilo que me aparecia era prosa. Nesse sentido, para mim enquanto autor, também é surpreendente perceber para que lado é que me levam as minhas inquietações. Eu sei que, às vezes, isso parece aquele discurso muito artificioso, daqueles artistas que dizem «eu sou um verdadeiro artista», mas não. Quem se dedica à criação sabe perfeitamente que isto é verdade. Nós não planeamos nada, as coisas aparecem já formadas.

Normalmente, as [minhas] obras começam por uma imagem muito bem definida ou por um título. Às vezes, o título aparece primeiro, já formado, do nada, e ficamos a pensar «de onde é que este título veio; eu não estava a pensar nisto neste momento, porque é que isto me apareceu assim?». Às vezes, os títulos são encontrados em leituras. A Conspiração dos Antepassados, quando saiu, houve gente que criticou [o título] por soar muito aos títulos do Dan Brown. Na altura, havia muitos livros dele a sair com títulos semelhantes, um até com a palavra «conspiração«, e pensaram que era um título nessa linha. Mas não, é uma frase de um livro de António Quadros sobre sebastianismo, em que ele refere que o sebastianismo quase parece uma conspiração dos antepassados contra o futuro. Aliás, originalmente, eu queria que o título fosse A Conspiração dos Antepassados Contra o Futuro, precisamente porque era a frase do António Quadros. Mas era um título demasiado longo, e então cortou-se.

O título não é só uma entidade composta por palavras, mas é uma espécie de carimbo, uma espécie de selo que nos vai dar a identidade da obra. E isso é muito importante, porque um bom título já comporta toda uma dimensão semântica e referencial que vai dar o ser à própria obra, vai dar o tom. E depois, o que faço é seguir esse tom. O tom da obra é muito importante. Às vezes, determinadas imagens iniciais também são muito importantes para definir o tom. Por exemplo, com o Batalha, que apareceu primeiro por imagens. Essas imagens deram-me o tom do livro, de alegoria desassombrada, melancólica, uma coisa muito espiritual, mas não no sentido do religioso. Um confronto com o transcendente. E esse confronto com o transcendente, por mais que nos aproximemos dele, encontra-se sempre distante. É como aquele truque cinematográfico que se faz fazendo zoom ao mesmo tempo que se puxa a câmara para trás e a imagem parece assim uma coisa pesadelar. A distância que temos com o transcendente é isso: tentamos aproximar-nos, mas há sempre qualquer coisa que nos puxa para trás. A nossa condição humana, a carne, o barro de que somos feitos puxa-nos para trás, e o transcendente fica cada vez mais distante à medida que nos aproximamos dele. E é uma tragédia enorme que isto aconteça. Então, o que eu faço é tentar aproximar-me o mais possível. Vou sempre tentar chegar lá.

Há alguma situação em que isso não tenha acontecido? Em que a história não tenha surgido por muito boas que fossem as imagens iniciais ou as ideias?

Eu tenho no meu computador montes de histórias que foram começadas e eu não acabei. Porque não encontrei o tom certo para elas e aquilo deslaçou-se. É como estar a bater claras em castelo. Perdemos o ponto e aquilo vem tudo abaixo. Comecei a escrever, estava muito entusiasmado, tinha reunido montes de material para aquilo. Ainda no outro dia estive a arrumar blocos de apontamentos antigos, estive a ler alguns e encontrei referências a um romance que tinha começado e não acabei.

E já tinha um bloco cheio de apontamentos, livros que tinha lido, mapas. Também faço esboços das personagens, mesmo quando estou a escrever prosa, para ter uma ideia do que é que elas são, como é que se movem, o comportamento das personagens. Encontrei isso tudo e pensei: «nunca cheguei a fazer nada com isto, será que ainda vou fazer?». Não sei. É provável que não, porque aquilo que se deslaça, depois, é muito difícil reunir novamente.

Essa seria a minha pergunta a seguir, se vale a pena voltar atrás e tentar novamente?

Nunca voltei atrás. E raras vezes aproveito as ideias desses trabalhos para outros. Depois, tenho montes de coisas começadas que ficaram para trás. Não sei se algum dia irei pegar nisso. Esse romance de que estava a falar, por acaso, dá-me pena, porque investi muito tempo nele. Teria saído antes do Batalha, reuni muito material para ele. Aliás, neste momento, ainda tenho a história toda fresca na cabeça. Montes de pormenores. Era uma coisa interessantíssima que depois ia fazer a ponte com montes de coisas que eu já tinha escrito, incluindo contos de terror que escrevi. Ia explicar de onde é que determinadas coisas apareciam, mas num contexto histórico muito bem definido. Ia ser a origem de muita coisa no meu universo de terror, mas depois ficou para trás. Não passei das primeiras páginas e não consegui apanhar o tom do livro. Não apanhei o tom certo para aquele livro e então abandonei-o. Passados uns meses, tive a ideia para o Batalha. E isso acontece muitas vezes, com banda desenhada também. Comecei também algumas bandas desenhadas que não acabei.

O David desenhava-as também?

Sim, mas a vontade de desenhar desapareceu. Como as crianças que a dada altura deixam de brincar, e é uma coisa que aparece naturalmente de um dia para o outro. Olhamos para os brinquedos e já não apetece. E ficamos a pensar: «como é possível ainda anteontem estar a brincar com isto e agora não me apetecer?». E a mesma coisa aconteceu com o desenho.

Gostava muito de desenhar, passei por vários ciclos de desenho. Quando comecei a publicar banda desenhada, os leitores só puderam ver o ciclo final, que é o mais expressionista. Estudei ilustração, design gráfico, mas passei por vários ciclos. Tive um ciclo em que me preocupava em fazer coisas muito realistas. Às vezes, saíam bem e, às vezes, saíam mal. Carros e edifícios nunca consegui desenhar bem. Mas pessoas e animais, de um ponto de vista realístico, cheguei a fazê-las com algum grau de qualidade, mas depois aquilo deixou de me interessar.

Quando comecei a descobrir autores de banda desenhada que tinham um estilo mais expressionista, como o Ted McKeever, isso interessou-me muito mais e comecei a enveredar por aí. Virei-me para uma abordagem mais textural, abandonei completamente o realismo. Comecei a desenvolver um estilo muito mais sujo, muito mais de ataque. Atacar o papel com o aparo, salpicá-lo com tinta, usar um pincel seco para fazer determinadas texturas, raspar com um x-acto, usar guache branco ou tinta de corretor para criar riscos de movimento e determinados contrastes com luzes e com sombras. Quando comecei a publicar banda desenhada, os leitores já só me apanharam nesse ciclo, mais de ataque, de fazer colagens. Usei fotografias trabalhadas com desenho por cima, usei papel rasgado e colei diretamente na prancha. Uma coisa orgânica, de ataque. Isso interessava-me mais.

Findo esse ciclo, não me apareceu outro, e então a vontade de desenhar desapareceu. E eu já não desenho desde 2003. Deixei de desenhar completamente. De vez em quando, vou fazendo assim umas coisinhas, para mim, pessoalmente, cá em casa, quando isso se proporciona ou quando a vontade aparece. Mas desenhar de um ponto de vista autoral, não. Nunca mais. O ciclo fechou. É como os assassinos em série: acabam a sua obra, matam a última pessoa, sentem-se realizados e depois estão anos a fio adormecidos, sem matar ninguém.

E não sente pena de esse ciclo ter fechado?

Não, nenhuma. Porque foi o fim do ciclo. O saudoso Geraldes Lino, de cada vez que me encontrava, perguntava-me sempre «então, quando é que voltas a desenhar?» e dizia-me «tens de desenhar» e eu respondia-lhe «mas a vontade de desenhar desapareceu, provavelmente não vou desenhar mais nada».

Não tenho qualquer tipo de remorso ou de questões não resolvidas, porque foi o fim de um ciclo. Por exemplo, eu estudei desenho no Ar.Co, estudei ilustração e desenho de modelo ao vivo, fazia coisas muito realistas, e depois o realismo deixou de me interessar. O realismo é interessante de um ponto de vista técnico. Mas às tantas aquilo deixa de interessar, porque do ponto de vista técnico já não há mais nada a descobrir. Então, iniciei aquele ciclo mais experimental, mais textural, e foi esse ciclo que deu origem às bandas desenhadas que publiquei.

Todas as bandas desenhadas que publiquei já pertencem a esse ciclo de ataque ao papel, de textura, de expressão. Como o expressionismo alemão. As sombras não precisam de fazer sentido. Nos meus livros de banda desenhada, nunca me preocupei que as sombras e as luzes fizessem sentido. Tradicionalmente, há um foco de luz que incide sobre o objeto, e o objeto produz uma sombra. Eu não quero saber da sombra, não quero saber se a sombra vai naquele sentido de acordo com a fonte de luz. Eu faço as sombras como elas ficam bem. Faço luzes artificiais, faço sombras artificiais, faço volumetria — vou usar uma frase lovecraftiana — volumetria não euclidiana. As coisas não têm de fazer sentido, têm de ficar bem do ponto de vista de expressão.

O expressionismo alemão tem aquelas escadas tortas, as paredes não fazem sentido, as personagens estão ali num universo muito claustrofóbico. De um ponto de vista autoral do desenho, isso é que me interessava. Isso é que me punha extasiado, mas depois desapareceu. Fechou o ciclo e desapareceu.

Na sua obra, encontramos banda desenhada, romances, álbuns de spoken word. Pergunto-lhe se cinema seria um formato que ponderaria no futuro, ou essa linguagem artística não o atrai?

Nem por isso. É muito colaborativo. É engraçado porque até comecei a entrevista a usar aquele exemplo do cineasta, quando falei dos autores e dos executantes. Os cineastas que têm algum poder sobre o produto final dos seus filmes são pouquíssimos. E mesmo esses têm de fazer algumas concessões ao estúdio. No cinema, calculo eu, é muito difícil garantir que a obra vá ao encontro das verdadeiras preocupações do autor. Até porque pode dar-se o caso de haver vários autores.

Temos o realizador e o argumentista, que são os autores do filme. Depois, poderemos ter o produtor que também quer [opinar], e ele é que paga o filme, portanto ele é o dono do filme. Os cineastas que têm algum poder de decisão são também produtores. Há-de reparar que, nos primeiros filmes do Cronenberg, ele era realizador, produtor e argumentista. E isso permitiu-lhe angariar balastro de domínio sobre a sua obra. Angariou-lhe peso, ancorou-o. Isto tudo tem a ver com as bases sólidas. Temos de ter uma base sólida para trabalhar. E se o cineasta não for simultaneamente argumentista e produtor, o resultado final da obra não vai coincidir com as suas preocupações.

Por isso é que, volta e meia, aparece a versão do realizador. Por acaso, as versões do realizador que eu tenho visto dos meus filmes preferidos desiludem-me quase sempre. Gosto muito do Apocalypse Now; não gosto da versão do realizador. Acho que a versão de cinema é bem melhor porque [a do realizador] desvirtuou o tom original da obra. Acabam por ficar muito mais humorísticas [nalguns casos]; noutros, ficam com uma ligação mais próxima à contemporaneidade e perdem aquele peso mítico de ser uma coisa intemporal. Mal ou bem, prefiro as originais.

O cinema não me interessa precisamente por essas questões, porque é muito difícil conseguirmos ter a nossa voz autoral própria num filme. Nunca me interessou. É um processo muito colaborativo e o meu processo de criação é muito individual, muito de ermitágio, cenóbio, e eu não sou uma pessoa muito colaborativa.

E adaptar obras suas ao cinema?

Se alguém quiser fazer isso, força. O livro é o livro. O livro vai ser sempre o livro, quem quiser ler a obra vai ler o livro. Quem quiser ver o filme, vai ver o filme. Não sei se isso alguma vez se proporcionará. Não faço ideia, nem nunca penso muito nisso. Até porque os meus livros não estão no espaço internacional, tirando um caso ou outro.

Eu arranjei uma agente literária para tentar publicar lá fora. Ela estava muito interessada em conseguir essa ligação, tentou várias vezes e teve quase sempre a mesma resposta: que os livros não eram classificáveis num determinado género. Portanto, eram coisas muito estranhas porque misturavam elementos de várias coisas diferentes. Misturavam romance histórico, horror, fantástico, fantasia e, por conseguinte, os públicos de cada estilo não iriam gostar de uma coisa muito heterogénea, muito heterodoxa. E depois, eram muito difíceis de traduzir. E eu reconheço isso. Mas é o preço que eu pago por fazer coisas de que eu gosto.

Compreendo a dificuldade de as suas obras serem traduzidas, mas tenho dificuldade em aceitar as classificações de género e a necessidade de colocar os livros e os autores em «caixas». Percebo que seja uma necessidade do mercado…

Existem autores portugueses que começaram a dar que falar com um determinado estilo ou com uma determinada abordagem. Depois desse clique que lhes permitiu dar o salto para algumas latitudes diferentes da nossa, começaram a escrever livros muito expurgados de referências portuguesas. São coisas que se poderiam passar numa cidade qualquer ou num país qualquer não definido, precisamente para o público internacional se identificar com o texto. Porque quem é que sabe de história de Portugal fora de Portugal a não ser os académicos? Para a maioria do público estrangeiro estar a ler uma coisa que se passa em Lisboa no século XIV ou no século XV, com todo aquele nível de detalhe histórico, é uma coisa verdadeiramente vertiginosa. Porque não sabem quem é aquela gente, não conhecem, não têm referências.

Uma coisa é o Umberto Eco escrever um romance como O Nome da Rosa passado na Idade Média. Aquilo passa-se na Idade Média e podia passar-se hoje. Aquilo de medieval só tem o cenário. Eu gosto do livro e também gosto do filme, mas aquilo podia passar-se no século XIX à mesma, numa mansão ou num castelo qualquer. A Idade Média dali é arquetípica, [é aquela] que toda a gente tem na cabeça: monges, soturnidade, doenças, camponeses badalhocos, frades hipócritas, o confronto entre o fanatismo e a racionalidade. Por exemplo, o Bernard Gui que aparece n’O Nome da Rosa não tem nada a ver com o Bernard Gui histórico. É um Bernard Gui ficcionado. Aquele cenário medieval é lido e aceite por todos os leitores porque já têm uma ideia preconcebida do que é a Idade Média.

Uma coisa que seja um romance histórico muito específico já é muito difícil de vender, a não ser que seja uma coisa [sobre] um fenómeno reconhecível. Senão, será uma coisa de nicho, para um público muito reduzido. E é nesse sentido que os meus livros têm esse obstáculo. E há depois o obstáculo da língua. Quem escreve em inglês tem o mundo inteiro como mercado. Não há segredo nenhum nisso. Hoje em dia, toda a gente percebe o inglês. Não estou a fazer uma crítica, estou a constatar um facto.

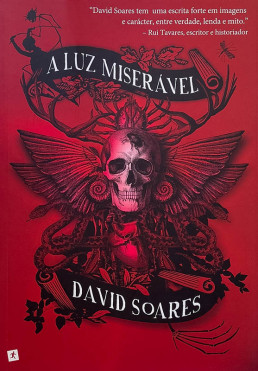

Agora, ou se escreve o que se tem dentro de nós ou vai-se à procura do que está fora de nós. Eu prefiro pôr a cabeça no travesseiro e não perder o sono, sabendo que escrevo aquilo que tenho cá dentro, aquilo que sou, do que estar preocupado com modas e estilos e em ir atrás da moda, ir atrás do estilo, ir atrás do que vende, ir atrás de fórmulas e receitas. Para fórmulas e receitas, tinha ido para farmacêutico, não tinha ido para escritor. Eu sou isto, perdoem-me. É o que há.

Fotos dos livros tiradas por Dhanish Gajjar

E quem gosta de o ler agradece! Em relação ao horror literário português, o David escreveu no seu blog um artigo, em 2013, onde diz «se um género se faz de autores e editores, é verdade que também se faz de leitores […]». Neste momento, acha que já temos leitores de terror em português ou ainda não?

De acordo com a minha experiência, creio que temos dois tipos de leitores no geral, para tudo, para todos os estilos. Temos os leitores que seguem os autores, e nesse sentido gostarão sempre da sua obra, independentemente do estilo em que o autor decidir escrever em determinado momento. E depois, temos os leitores que gostam de estilos e então compram o estilo. Independentemente do autor.

Quanto ao estilo do terror, diria que, tanto em Portugal como lá fora, é um estilo pouco seguido. O terror enquanto estilo literário é um universo que tem raízes muito antigas. Enquanto estilo comercial, propositadamente feito com o fito de se encaixar naquilo que poderá ser designado como o horror ou o terror, já é algo mais recente. Eu diria que o terror comercial como nós o entendemos hoje é um fenómeno do pós-Segunda Grande Guerra. Tem raízes no gótico, mas os autores góticos não estavam preocupados em vender livros, estavam preocupados em escrever livros, o que é diferente.

O terror enquanto estilo literário comercial aparece com os autores anglo-saxónicos. Os primeiros autores ingleses do pós-Segunda Grande Guerra, como o Ramsey Campbell, por exemplo, têm livros muito influentes. Mas o estilo do horror enquanto arte, enquanto estilo artístico, literário, já vem muito de trás. Consolida-se com o gótico, mas tem raízes na literatura grega. Eu gosto sempre de dar o exemplo da Odisseia. A Odisseia não é um romance fantástico. Normalmente, as adaptações cinematográficas, banda desenhada, ou outras, apresentam-na sempre como sendo uma obra de fantasia porque tem aquelas viagens, os monstros, mas, no poema, essa componente é uma coisa muito pequenina. É até contada em analepse, uma coisa a que o Homero não deu muita importância. A grande componente de fantasia n’Odisseia é essa. E, nessa componente de fantasia, aparece o horror, aparece antropofagia, membros despedaçados, monstros que comem pessoas, monstros que aparecem nos estreitos a dificultar a passagem dos navios, mensagens dos deuses, tragédia, húbris, desafio à carnalidade do ser humano, necessidade da transcendência, a descida aos infernos.

E no mundo dos mortos, os mortos alimentam-se de sangue. Inclusive o Odisseu precisa de ir ao Inferno para falar com os mortos, porque eles têm mensagens importantes para lhe dar, para que ele consiga chegar a casa, e ele sacrifica alguns animais. Então, os mortos aparecem como moscas para chupar o sangue que está a sair do sacrifício. E às tantas o Odisseu vê a mãe, que também é um daqueles espectros abjetos, e é uma imagem fortíssima. Isso é o horror. A Antiguidade tem uma visão muito pessimista sobre o ser humano e sobre a realidade. Essa visão pessimista só irá mudar com o cristianismo, com a ideia de que a alma se reunirá ao seu corpo num Juízo Final. E quando o cristianismo inventa isto, inventa a salvação, inventa a transcendência. Na Antiguidade, não havia transcendência. Morríamos e pronto. Era uma visão muito pessimista do ser humano.

Ora, o horror enquanto estilo aparece na Antiguidade. E nessas visões da Antiguidade, em que temos cidades muralhadas, no exterior dos muros ficam todos os perigos. O horror é tudo aquilo que está lá fora. Vou usar aquela glosa lovecraftiana que hoje toda a gente conhece: o medo do desconhecido é o maior horror. Ora [esse] medo começa aqui, e depois há uma longa tradição de literatura que lida com estes temas horríveis, estes temas do medo.

A literatura do medo radica precisamente neste solo ensopado do medo do desconhecido e vai gradualmente ramificar-se em estilos e abordagens cada vez mais sofisticados. Sofisticados não porque são melhores do que os anteriores, mas porque vão absorvendo a seiva daquilo que ficou para trás e, ao mesmo tempo, o oxigénio daquilo que está à frente. O gótico é uma invenção do [Horace] Walpole com O Castelo de Otranto, a que ele dá o subtítulo «um romance gótico». Aparece como estilo literário que se preocupa com questões de substrato histórico e patriótico. Os ingleses, com a Revolução Gloriosa, estavam a inaugurar uma nova dinastia e a abandonar as antigas influências francófonas. A partir da invasão normanda de Guilherme, o Conquistador, em 1066, o domínio da Inglaterra deixou de ser uma questão fechada, porque os reis de Inglaterra e os de França diziam-se ao mesmo tempo reis da Inglaterra e da França e essa longa questão originou várias guerras e conflitos. Por isso, quando o Walpole escreve O Castelo de Otranto, o que ele quer fazer é ir buscar a história inglesa antes de todo esse francesismo e, para isso, tem de recuar à Idade Média o mais recuada possível. E é uma Idade Média completamente inventada, de castelos sombrios, ruínas. A ruína era a única coisa que os ingleses tinham dessa medievalidade mais recuada. Era aquilo que eles viam nas paisagens, as ruínas dos castelos antigos, cobertos de erva, de árvores retorcidas. Esta imagem do gótico, da ruína, da decadência, da vegetação crespa que não deixa ver, da sombra, dos medos que estão no escuro. A partir daí, inicia-se uma tradição de romance gótico.

Essa tradição, depois, vai desembocar também no gótico alemão. Um pouco por todo o lado, tenta-se mimetizar a literatura da sombra e do medo. O horror contemporâneo, o horror do Stephen King, dos autores ingleses da segunda metade do século passado, como o James Herbert, radica na tradição do gótico, que é uma tradição muito inglesa.

Em Portugal, no mundo, digamos assim, meridional, no mundo de expressão católica por oposição à protestante, não há uma tradição muito forte de horror por vários factores. O primeiro dos quais é que nós não tivemos a necessidade de, inversamente ao Walpole, inventar uma literatura imaginária, medievalizante, para corroborar uma nova nacionalidade, uma nova dinastia monárquica, uma nova identidade. Portugal é um país com uma identidade formada desde o século XIII, as fronteiras estão fechadas desde [essa época], a língua sempre foi a mesma em todo o território, as pessoas veem por todo o lado uma grande continuidade entre elas e o passado. Depois, entram aqui também influências de gosto, influências religiosas. É possível que o horror em Portugal não tenha medrado aqui por causa disso.

O nosso horror português começa, digamos assim, com a introdução do romantismo em Portugal, que nunca foi um romantismo muito convicto e nem muito convincente. O Romantismo é um estilo literário que se preocupa com as emoções, por oposição à dita racionalidade, que era apanágio do estilo clássico. O romantismo rejeita o classicismo e vai investir num estilo que se dirige às emoções, à loucura, à imaginação, aos medos, àquilo que temos dentro de nós. Por exemplo, costuma dizer-se que a Mary Shelley, com o Frankenstein, inventou a ficção científica. Isso é um disparate completo! Eu acho que quem diz isto nunca leu o livro. [Nas primeiras páginas], o próprio Victor Frankenstein diz que rejeita totalmente a ciência. O monstro que ele vai criar é um monstro feito por alquimia. Ele vai buscar aos talhos, e às vezes às morgues, bocados de carne, bocados de matéria, o livro não é explícito em dizer o que é. Ele vai buscar matéria-prima. E por meios alquímicos, ele vai fazendo os órgãos e os membros do monstro. O James Whale, na adaptação que fez do Frankenstein ao cinema, é que inventa a componente científica, em que se vai buscar a eletricidade. Vai-se buscar isso tudo, porque no romance não se fala de nada disso.

Mas o Frankenstein inventa o romance de horror existencialista. É profundamente romântico até no resgate que faz da paisagem, da ruína, lá está!, do horror que está na paisagem, porque o romance começa e acaba no Ártico. É um bocadinho ir buscar aquela imagem do Inferno de Dante, em que o núcleo do Inferno é um lago gelado onde não há fogo, não há nada. Os sentimentos morrem, tudo aquilo é escuro e frio e gelo. Nesse sentido, é um romance [que se insere] claramente na tradição do romantismo, que rejeita a ciência, o classicismo, a racionalidade, que investe na busca pelo interior, pela loucura, pela imaginação, pela magia, pela sombra. Isso é que é o horror contemporâneo.

O romantismo entra em Portugal com o [Alexandre] Herculano e o [Almeida] Garrett. O Herculano começou por ser um poeta miguelista que ia a Queluz ler os seus poemas ao D. Miguel, depois passou para o lado liberal, vintista e radical e quando ele e outros liberais fugiram para Inglaterra contactou com os autores românticos. [Autores como] o Walter Scott, que escreveu o Ivanhoe, e cujo estilo ele tentou mimetizar com Eurico, o Presbítero; O Bobo; A Abóbada; Lendas e Narrativas. O Garrett também tem nas letras um percurso semelhante.

O romantismo português começa aí e depois desenvolve-se para uma toada mais melancólica, mais existencialista, com os poetas mórbidos, como o António Nobre e Soares dos Passos. O romantismo português é este, que depois deu origem às primeiras histórias de fantasmas escritas até pelo Teófilo Braga, que tem um livro de contos fantásticos. A nossa literatura fantástica contemporânea começa aí, com esses autores. Depois, vai-se desenvolvendo e vai desembocando na absorção de influências também anglo-saxónicas e da literatura que vem de fora, e vai desenvolvendo aos poucos uma voz própria.

Tal como a ficção científica. Também é um estilo anglo-saxónico que tem várias expressões noutras latitudes, mas que começa nos Estados Unidos. Costuma-se dizer que começou com o H. G. Wells, com A Guerra dos Mundos e outros romances dele, e depois também com influência da revista do [Hugo] Gernsback, mas eu tenho a ideia [contrária de] que a ficção científica começa com o The Sun, um pasquim publicado por alturas de 1830, que era uma folha volante que saía diariamente, com notícias sensacionalistas que os jornalistas iam buscar às esquadras da polícia e às morgues.

O The Sun começa a publicar um folhetim com umas histórias sobre a descoberta de homens na Lua, como se fossem notícias reais [O autor] criou uma sociedade de homens-morcegos que viviam na Lua. Tinham uma sociedade complexa, cidades, jardins, lutavam entre si também, por vezes. Era uma sociedade à semelhança daquilo que temos na Terra, mas lá em cima. E havia muita gente a ler aquilo e a achar que a História nunca mais ia ser a mesma, mas depois descobriu-se que era tudo falso. Para mim, a ficção científica começa com os homens na Lua publicados no The Sun.

Tudo isto para dizer que as coisas têm uma origem, e o horror contemporâneo começa com o gótico. O horror enquanto estilo, enquanto tradição, vai até à Antiguidade, remete para a visão pessimista da Antiguidade, ao medo do desconhecido, daquilo que está fora das cidades muralhadas. Para mim, o horror é isso, é o medo do desconhecido. Depois, tem várias iterações, escritas ao sabor e ao gosto de cada geração. Cada geração descobre o horror e vai reformulá-lo consoante as suas próprias aspirações, gostos e inclinações. E de acordo com as perspetivas de cada autor também. O horror nunca morre, os mortos podem voltar, os mortos voltam sempre. Que é uma ideia muito cristã, como exprimi acima, da reunião da alma com o seu corpo. O horror é isto. Para mim, traça-se nesta cronologia.

Fotos dos livros tiradas por Dhanish Gajjar

Quando criámos a Fábrica do Terror, foi precisamente por acreditarmos que se continua a produzir e a criar terror, que o género não é de modas.

Eu fiquei muito satisfeito por ver o surgimento da Fábrica do Terror. Para mim, foi uma surpresa muito agradável porque corrobora aquilo que eu estou aqui a dizer. O horror não morre, as coisas vão sendo adaptadas e reformuladas consoante os novos autores e os novos gostos que vão aparecendo. Isso é muito salutar e fico muito contente que assim seja, porque prova que as coisas, independentemente da atenção que o mainstream lhes dá, permanecem muito vivas nas margens. Nas margens, encontra-se sempre aquilo que existe de mais interessante. Provavelmente.

Porque o mainstream é sempre a média. Dentro da mediana, há sempre o bom e o mau. Eu não estou a dizer que a média é toda má. Há vários graus de bom e de mau dentro da média. Mas nas margens, encontram-se coisas muito, muito interessantes. Coisas tão interessantes que subsistem anos a fio sem que o mainstream olhe para elas sequer. E, às vezes, até é bom que não olhe, porque há autores que vão para o mainstream e depois perdem-se completamente. Porque, lá está!, (e esta é uma palavra muito forte, mas vou assumi-la) se rendem às modas, ao gosto que num determinado momento é dominante e depois, passado pouco tempo, vem outro gosto dominante e aquilo que se fez fica para trás, ninguém liga nenhuma. É uma tragédia que isso aconteça.

Também tem um aspeto positivo. Quando há uma obra que se torna, por um motivo qualquer, muito mediática, poderá chamar a atenção para outras que pertencem também ao mesmo estilo, que não tiveram o condão de se tornarem tão mediáticas quanto essa, e que vão ser descobertas pelos leitores. E isso é interessante. Por isso, eu não diabolizo de todo o mainstream. O mainstream é como o vídeo, que permite descobrir aquilo que não se viu no cinema. Permite às pessoas descobrirem aquilo que não viram, chama o público para uma determinada obra que se tornou muito mediática e, depois, as pessoas ficam a pensar: «isto afinal até é engraçado, isto é giro, o que é que há mais para além disto?» e vão descobrir uma série de coisas que não tinham visto quando saíram. Quando determinados livros foram editados, passaram ao lado de muita gente, mas vão ser descobertos e valorizados. O mainstream tem esse aspecto de convidar, de provocar a descoberta daquilo que ficou nas margens.

Também tem outro aspeto muito negativo, que é obrigar a um determinado gosto e a uma determinada fórmula, a uma determinada receita. E, com efeito, aquilo que não está no mainstream, como não está sujeito à pressão daquilo que é mediático, consegue desenvolver linguagens e abordagens muito mais expressivas e pertinentes do que aquilo que está no centro. Isso é evidente. Por conseguinte, creio que o horror, estando nas margens — e com isto não estou a dizer que tem de necessariamente estar nas margens, mas muitas vezes está —, é um estilo cultivado por uma minoria, apesar de ser provavelmente o estilo mais influente de toda a cultura popular do século XX. Na música, no cinema, na literatura, nas artes. Eu vejo a influência do horror como sendo dominante, mesmo que não lhe chamem horror. No cinema, isso é evidente. Eu não estou a falar dos filmes que mais facilmente são identificáveis como sendo de horror. Estou a falar de outros mais mainstream que têm uma linguagem, umas preocupações que vão muito para a ficção de horror. O Silêncio dos Inocentes, por exemplo, é um filme de horror que ganhou o Óscar para melhor filme.

Günter Grass ganhou um Nobel e é um autor de horror. Entre o Günter Grass e outro autor de horror qualquer, se calhar a única diferença que há é na linguagem cuidada e literária, numa linguagem de discurso indireto. Muitas vezes, nos autores ditos de género, há uma tentação grande para que a linguagem seja muito cinemática e, nesse sentido, há muitos diálogos e muitas descrições de ação. Na «ficção literária», como lhe chamam no mercado estrangeiro, há uma maior preocupação com o discurso indireto. Que já está presente também no gótico e no romantismo, portanto não estou a dizer que toda a literatura de género é uma literatura de discurso direto, isso não é verdade.

Mas, de facto, na literatura mais contemporânea, que por vezes vai buscar mais influências ao cinema, há uma grande preocupação cinemática, em tornar as coisas muito visuais. E talvez a única diferença que há entre um autor como o Günter Grass e outros como o Stephen King é precisamente essa preocupação com o discurso indireto. A nível de imagens, de temas e de personagens, se calhar não há diferença nenhuma. Eu leio O Tambor, O Gato e o Rato, O Cão de Hitler, A Ratazana e o horror está todo lá. As personagens são de horror.

O Tambor é um caso paradigmático. É a história de um rapaz que se recusa a crescer como forma de protesto contra o absurdo do mundo dos adultos. Passa toda a Segunda Grande Guerra como um anão, porque vai envelhecendo e ficando sempre do tamanho de um miúdo de nove anos. E quando a guerra termina, também decide começar a crescer, já está farto de ser anão. E então, imita o acidente que o fez parar o crescimento, e esse novo acidente idêntico ao primeiro vai fazê-lo retomar o tamanho de um adulto normal. Mas o resultado é que ele cresce deformado, corcunda, torto e feio, e a psique dele também se vai deformar. Vai ser uma metáfora para a Alemanha que cresceu depois da guerra. Uma Alemanha deformada pela guerra, de psique traumatizada pela guerra, de corpo em ruínas, cidades arruinadas pela guerra, mas aqui representadas pelo corpo deformado do ser humano, que se comporta de um modo abjeto.

É como o Philip Roth. As obras dele estão cheias de horror, mutilação, onanismo. É um mundo muito perverso que eu encontro, por exemplo, no The Monk do Matthew Lewis, que é um romance gótico. As preocupações são as mesmas. Lemos o The Monk e o Teatro de Sabbath do Philip Roth e parece que estamos a ler a mesma coisa. Um passa-se num tempo mais recuado e o outro passa-se no século XX, mas as preocupações são as mesmas. As ideias são as mesmas. Por isso, acho que há, às vezes, um grande desconhecimento do alcance que o horror tem e da influência que o horror opera nos criadores contemporâneos. E na arte.

O horror é aquilo que define a arte contemporânea. A arte contemporânea é um grito de horror contra o absurdo do século XX, é um grito de protesto contra a guerra, contra o Holocausto, contra as tiranias, contra o capitalismo, contra o comunismo. É um grito de guerra contra tudo. Tudo aquilo que, de alguma forma, nalgum ponto da história, oprimiu o ser humano. A arte contemporânea do século XX serviu como um grito de revolta contra isso. E esse grito de revolta fez-se sempre, preferencialmente, por imagens que expressam o horror.

A música do [Krzysztof] Penderecki, por exemplo. Aquela música dissonante expressa o horror porque são notas que estão em conflito umas com a outras, não casam. E, como não casam, provocam uma fricção, o que faz aqueles tons parecerem unhas a raspar numa ardósia, aqueles sons das bandas sonoras dos filmes de terror. Outro exemplo: o Howard Shore. As bandas sonoras dos filmes do Cronenberg, a banda sonora do Silêncio dos Inocentes. Todas vão todas buscar o estilo do Penderecki. As músicas mais angustiantes d’O Exorcista são do Penderecki. São músicas atonais, e isso é a expressão do horror. Ouvimos aquilo e sentimo-nos desconfortáveis.

A Diamanda Galás é outra artista que explorou o horror em todas as suas vertentes. Um dos meus discos preferidos [dela] é o Schrei X, que são basicamente composições de voz em que ela especula sobre a vocalização de indivíduos — e aqui podem ser humanos ou animais, porque ela não explicita — que estão enclausurados em contexto de tortura. E ela exprime a angústia, a loucura do enclausuramento e da tortura. Que pode ser um calabouço, um hospital, uma cama de hospital de um doente terminal. A dor, o horror, a tristeza, a angústia, o medo da morte, tudo isso está ali explícito numa abordagem muito visceral, mas ao mesmo tempo muito intelectualizada. Porque ela depois lê excertos do São Tomás de Aquino e da Bíblia para contextualizar aquela dor, aquela provação, encontrar um sentido de transcendência no meio daquilo.

Isso é o horror. Também expressa o horror, esse desconhecido, essa distância da transcendência. Não alcançar a transcendência é também horror. E a arte, a música, a literatura, tudo aquilo que o século XX produziu no pós-Segunda Grande Guerra é um grito de revolta. De um ponto de vista político, enquanto tudo parecia encaminhar-se para um devir estatizante e glorioso, a arte estava precisamente a ir contra isso. A arte mais negra não aparece quando o contexto social é negro. A arte mais negra aparece a posteriori, como uma reflexão sobre o que aconteceu.

Enquanto o povo comum está a tentar esquecer o que aconteceu e a reconstruir a sua vida, os artistas estão a especular e a criar obras que questionam precisamente porque é que aconteceu. E a maior parte das obras que foram produzidas neste contexto são obras de protesto contra o horror. O horror foi instrumental para que isso acontecesse. Acho que não se deu ainda o devido reconhecimento ao horror no papel que ele teve como «grilo falante», no sentido da voz da consciência, [no sentido de dizer] «isto pode voltar a acontecer, não esqueçam isto», e isto é muito importante. O horror é a consciência do século XX.

Uma última pergunta, David. Se tivesse de dar um conselho, e falando aqui de criadores de horror concretamente, para criar horror ou para não parar de criar horror, qual seria?

Não se censurem. Não tenham medo de ir até ao abismo mais negro daquilo que imaginam. Porque, quando se começam a auto-censurar, estão a matar a vossa voz autoral. Se a vossa voz autoral vos encaminhar para imagens, conceitos, personagens muito extremos, inquietos e inquietantes, siga. Vão em frente. Não se auto-censurem. Deixem a censura para os outros. Esse é o melhor conselho que eu posso dar, porque a criação tem de inquietar, tem de fazer perguntas. Criar é perguntar. Perguntar a nós próprios: «porque é que eu estou a criar isto?», «será importante criar isto?», «eu estou a criar isto porquê e para quê?», «porque é que eu estou a fazer isto?», «porque é que eu tenho cá dentro uma voz que me está a impelir para criar estas imagens?». Há esse dever para com a nossa própria consciência, a nossa própria voz autoral, de respeitá-la e não a censurar.

Eu sempre tentei fazer isso, penso que consegui. Nunca me auto-censurei. Sempre deixei a censura para os outros. «Ah não faças isto», ou «fizeste isto, porque é que fizeste isto?, isto é tão feio», «o mundo já é tão horrível e estás agora a piorá-lo com estas imagens». Eu estou a caricaturar a partir de coisas que me disseram, [porque] até já ouvi coisas bem piores, de que «o horror não interessa». Por conseguinte, a censura que venha de fora. Vivo muito bem com isso. Não é um objetivo ser censurado, claro que não, mas se [a censura] vier que venha de fora, que nunca venha de dentro. É o melhor conselho que posso dar.

GOSTASTE? PARTILHA!

Sandra Henriques

Escritora de conteúdos digitais e autora de livros de viagens, Sandra Henriques estreou-se na ficção em 2021, ano em que ganhou o prémio europeu no concurso de microcontos da EACWP com «A Encarregada», uma história de terror contada em 100 palavras. Integrou as antologias «Sangue Novo» (2021), com o conto «Praga», e «Sangue» (2022), com o conto «Equilíbrio». Em março de 2022, cofundou a Fábrica do Terror, onde desempenha a função de editora-chefe.