Entrevista ao realizador Chico Noras

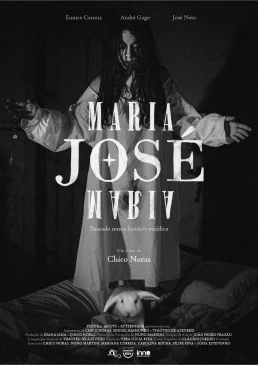

O seu novo filme, Maria José Maria, tem estreia nacional no MOTELX 2023.

«Visualmente, é um filme diferente, e isso deve-se muito ao Nuno Martini, com a sua coragem de me desafiar a fazer coisas completamente fora. Até quisemos cunhar o termo neoexpressionismo lusitano através deste filme, vamos ver como é que isso corre.»

Os nossos livros estão à venda!

«Morte e Outros Azares»

16.50 € (com IVA)«Os Melhores Contos da Fábrica do Terror – Vol. 1»

16.50 € (com IVA)Por Um Punhado de Trocos era uma das curtas a concurso no Shortcutz Lisboa, no dia em que lá fomos apresentar o projeto da Fábrica. A mistura do gore com humor negro arrancou-nos gargalhadas soltas e tomei nota de que um dia teríamos de falar com o Chico Noras, caso os filmes dele pendessem sempre para o terror.

O seu mais recente filme, Maria José Maria, que estreia amanhã em Inglaterra e em setembro em Portugal, foi o pretexto para esta entrevista onde falámos sobre Santarém, Chuck Norris (não, só são aparentados no nome), os projetos na calha e, como acontece quase sempre nestas conversas, como é fazer cinema de género em Portugal.

***

Como é que chegas ao cinema? E como é que começas no cinema de género, de terror?

Ao cinema, é mais fácil, mas é uma resposta mais longa. Ao terror, é mais difícil, mas é uma resposta mais curta. [risos] Desde pequeno que quero ser realizador, desde os 11/12 anos, porque o meu irmão [mais velho] começou a dizer que eu era neto do Chuck Norris, e eu meio que acreditava por causa da piada do meu nome. [risos] Depois, fiz uma peça de teatro na escola e achei incrível representar; o faz de conta é uma coisa mágica. Desde então que comecei a criar esta minha identidade à volta da ideia de ser realizador. Quando fui para a faculdade, queria ir para a ESTC (Escola Superior de Teatro e Comunicação), mas, à última hora, convenceram-me a mudar de curso e acabei por tirar Ciências da Comunicação – Cinema e Televisão na [Universidade] Nova [de Lisboa]. Fiz algumas curtas de faculdade, mas nenhuma com grande repercussão em festivais de escola, e acabei por me afastar desse projeto pelas necessidades da vida, de ter um emprego e ser independente. [risos] Isso tornou-se mais prioritário do que a minha paixão de criança. Estive a trabalhar em televisão, em produtoras de publicidade digital, que é o que ainda faço agora. Mas, há cerca de quatro anos, aos 28, tive uma crise de identidade e pensei que não fazia sentido não investir realmente na paixão. Se eu nem sequer tentar, não saberei se vou mesmo conseguir. E a verdade é que no momento em que digo isso, comecei a fazê-lo. E se não é com o ICA que consigo dinheiro, é de outra forma qualquer. Sempre trabalhei no audiovisual, mas estava bastante afastado do cinema. Acabei por despedir-me e decidi dedicar-me ao freelance, para tentar fazer tudo aquilo que conseguisse de ficção, mesmo em trabalhos de publicidade. E sempre ligado ao humor. Em 2020, decidi fazer uma curta, baseada num guião de um sketch de um antigo canal de YouTube [que tinha], com um orçamento de 500 € e com quem tínhamos à mão. Gravámos o filme [Por Um Punhado de Trocos] num dia e meio, aqui em Santarém, onde a violência e o gore são em prol do humor.

E, apesar de ter sido filmado em tempos de pandemia, funcionaria muito bem em qualquer outro contexto.

Sim, o filme foi gravado em pleno lockdown, no final de 2020. Ainda não havia vacina, mas já tínhamos um póster a dizer «Vacine-se Já». Acima de tudo, é uma crítica ao capitalismo. A morte e o capitalismo são os dois temas que gosto muito de trabalhar. Mas a morte é, para mim, o derradeiro objeto cinematográfico, o derradeiro objeto artístico. Estamos aqui por causa disso, por causa do fim. [risos] A vida está sempre anexada ao fim dela mesma. E o facto de nunca falarmos [da morte] torna-se tabu, é um tema cada vez mais pesado, mas temos esta artimanha que é [usar] o cinema ou todas as áreas artísticas para conseguirmos, de alguma forma, descomplexar ou pelo menos provocar a reflexão sobre uma coisa que é tão natural.

Filmas sempre em Santarém, é a tua terra, a tua cidade. E isso é propositado. Acho que, até agora, não vi um filme teu que não tenha sido rodado em Santarém. É uma forma de descentralizares o cinema, tirá-lo dos grandes centros urbanos?

Sim, estes três filmes [Por Um Punhado de Trocos, Maria José Maria, e O Procedimento] foram todos gravados em Santarém, e não estou a ver razão para não continuar a fazê-lo, mas não foi propriamente uma decisão pensada. Aliás, tudo o que fiz até agora não tem sido uma decisão completamente racional e orquestrada. Quer dizer, muitas delas são, mas há outras que surgem naturalmente. O facto de eu só ter protagonistas mulheres é algo de que me fui apercebendo, e agora, sim, tomo a decisão de «isto está a acontecer, vamos assumir». [Filmar em] Santarém foi a mesma coisa. Mas é fácil perceber porquê. Sou de Santarém, vivo em Santarém, apesar de trabalhar em Lisboa, e, acima de tudo, é onde me apoiam. Tenho tido apoio da Câmara, tenho tido apoio das pessoas à minha volta. Financiei o Maria José Maria com o apoio da Câmara Municipal e da GDA, fiz um crowdfunding [para o qual] contribuíram maioritariamente pessoas de Santarém, fui ao [concurso da RTP] Joker com um amigo scalabitano [risos]. Nós criámos essa ideia de que só dá para fazer cinema através do ICA e de que só faz cinema quem conhece aquela gente, ou quem sabe que filmes é que eles querem, ou quem pratica algum tipo de bruxaria. [risos] E pensei «tem de haver outra maneira», e a outra maneira é ir à procura de meios à minha volta. Descentralizar parece-me ser um caminho. Claro que vai chegar a um ponto em que não se consegue fazer mais desta maneira. Obviamente, quero dar o salto para uma longa-metragem e ainda estou a estudar as melhores formas. Santarém surge, também, porque percebi que é um diamante em bruto para o cinema e tenho assumido este papel de dar o meu contributo para o potenciar, seja com os meus filmes, seja por me ter associado ao Cineclube de Santarém e, com isso, termos reativado o Festival Internacional de Cinema de Santarém. E o terror surge também assim, de forma natural. No início de 2020, uma colega minha [Inês Marques] lançou-me o desafio de ser assistente de realização num filme dela, e foi aí que conheci o Nuno Martini, diretor de fotografia, que me desafiou a fazer um filme. Na altura, começámos a trabalhar n’O Procedimento, que só comecei a gravar agora. Foi quando me apresentaram ao terror.

E é nessa altura que decides tentar fazer um filme de terror?

Sim, pelo desafio do Nuno Martini. O Procedimento já começava a ter uns contornos parecidos ao cinema de terror, sempre com humor negro, sempre com este registo do Por Um Punhado de Trocos. É um filme sobre a eutanásia, um mundo distópico onde a eutanásia é normalizada, moralmente e legalmente. E, como não quero fazer um filme moralista, porque sou pró-eutanásia, foquei-me na crítica ao capitalismo feroz e imaginei o que poderia acontecer daqui a 40 ou 50 anos, como venderem a eutanásia aos velhinhos e a quem queira morrer: «venha morrer connosco». [risos] O lado feroz do capitalismo é macabro, mas ao mesmo tempo há uma leveza em publicitarmos a morte dessa maneira. [risos] Precisamos de vulgarizar a morte. O Maria José Maria foi um desafio do Nuno Martini, já em 2021. Ele lançou-me esta ideia da Maria José, de adaptamos esta história.

Falavas dos apoios locais da Câmara Municipal. Eles apoiam-te incondicionalmente, independentemente do género de filme que estás a fazer?

Eu não lhes mostro o guião, faço uma apresentação do conceito, da história, uma sinopse, porque para mim é importante que eles percebam o tom do filme, como é que vai ser, e confiarem que a equipa que apresentei irá concretizar o projeto com qualidade. Acima de tudo, é essa vontade, que se calhar só se encontra em regiões descentralizadas, de apoiar a arte e o cinema locais. É isso que sinto. Também tenho esse sentido de responsabilidade perante a cidade, de dar alguma coisa à cidade. Queria mudar a mentalidade de «velho do Restelo», presente na minha geração, mostrar que o pensamento de que as coisas não andam para a frente não é limitador. Podemos não ter grandes meios para o fazer, mas o maior meio é a nossa vontade. Se não temos grandes câmaras, fazemos com o telemóvel. Claro que não estou com isto a desculpar não haver apoios ao cinema. O Maria José Maria demorou muito tempo, principalmente na parte de pós-produção, porque, apesar de já ter um orçamento decente, é um filme feito com profissionais que estão dedicados a outras coisas e que apenas nos seus tempos livres puderam trabalhar no filme. E agora, com O Procedimento, vai acontecer o mesmo.

O que é que podes revelar do Maria José Maria, sem dar spoilers?

É um filme a preto e branco, passa-se no séc. XIX, é baseado numa história verídica. Não vou referir a história, porque não quero dar muitos spoilers, mas houve um crime e há uma mulher que está à procura da sua mãe. Essa é a premissa. A curta fala sobretudo de uma luta exterior e de uma luta interior. A luta interior é a luta do nosso consciente com o nosso inconsciente, e a forma como o nosso inconsciente vai dominando as nossas ações quando há um trauma muito forte. A luta exterior é a do patriarcado sobre a mulher, que nesta altura era ainda mais visível e que está espelhada nestas duas figuras: o Padre Aníbal e o Regedor António Ferreira do Sul. Eles, cada um com a sua autoridade, a do Estado e a espiritual, vão tentar condicionar e manipular esta mulher até obterem o que querem: um culpado, a ordem no caos. É uma tríade de personagens, mas tanto o padre como o regedor representam um só arquétipo, que é esse poder do patriarcado. Visualmente, é um filme diferente, e isso deve-se muito ao Nuno Martini, com a sua coragem de me desafiar a fazer coisas completamente fora. Até quisemos cunhar o termo neoexpressionismo lusitano através deste filme, vamos ver como é que isso corre. [risos] Ainda estou um bocadinho à procura do meu estilo, também gosto desta capacidade eclética do cinema. Este filme é essencialmente de terror, há uma tentativa humorística, com uns laivos de comédia negra, que ao início estavam mais presentes. Mas o filme ganhou uma vida muito própria graças à Eunice [Correia] e à tensão que ela consegue. Portanto, ficou com um tom de terror muito marcado. Este tem menos comédia, mas O Procedimento já regressa ao mesmo registo do Por Um Punhado de Trocos.

Pelo tema que é, neste filme, se calhar, tinhas de ter mais dark do que humor.

Acho que vivemos numa época muito interessante e criativa, porque, quando já se criou tudo, já se inventou tudo, a única forma de reinventar é misturar. Vivemos numa época em que a fluidez de género cinematográfico é cada vez mais usual, o chamado metamodernismo. Estamos a ver isso em filmes como o Everything Everywhere All at Once ou com os filmes do Ari Aster. Estou a ser muito influenciado por essa corrente, o que me faz procurar o sweet spot entre, neste caso, terror, comédia negra e gore. Sendo que este filme é a minha experiência com terror psicológico e os outros meus dois filmes são uma exploração do gore. Neste momento, acho que estou mais à vontade com o gore e com a violência. A violência tem várias características que são incríveis para transmitir essa volatilidade da vida em relação à morte. E pode vulgarizar, no bom sentido, a morte. O gore mostra-nos a nossa efemeridade.

A estreia do Maria José Maria, em Portugal e no estrangeiro, acontece durante os próximos meses.

Sim, no MOTELX, é a estreia nacional, em setembro. Internacionalmente, vai estrear [a 28 de julho] no Festival Independente de Cinema de Swindon, uma cidade perto de Londres. Vai passar por mais festivais que ainda não quero, para já, revelar, e ainda estamos à espera de uma série de respostas.

O que é que achas que ainda falta para que cineastas portugueses se sintam à vontade para fazer cinema de género, especificamente de terror? Porque acho que ainda há muito a mentalidade de nem valer a pena tentar, por não haver apoios. Como é que chegas ao equilíbrio e como é que «tiras o medo» a quem acha que só pode fazer certos filmes para conseguir financiamento?

Em primeiro lugar, complementando um bocadinho o que disse no início, houve um pensamento que me influenciou bastante a tomar essa decisão, que foi [a história do pai do] Jim Carrey, que queria ser músico e nunca foi, e que morreu infeliz e amargurado. É um clichê, mas é esta ideia de que devemos tentar fazer o que queremos fazer, mesmo que nunca consigamos. Temos de tentar sempre. É uma boa maneira de encarar a coisa. Claro que tens de pagar as contas de alguma maneira, tens de ser inteligente e perceber onde é que consegues fazer dinheiro para pagar essas contas e para fazer também os teus filmes. Há aqui um misto entre nunca desistir, efetivamente, da tua forma de expressão e compreender também como ter condições para o fazer. No meu caso, é ainda um mundo em paralelo, mas gostava que, no futuro, houvesse uma convergência dessas duas necessidades.

Também [tens de] ser flexível na forma como te queres expressar. Eu não me considero especial, mas acredito que existem pessoas especiais e que têm grandes visões, geniais, e essas visões custam 50 milhões de euros e vão resultar no melhor filme de sempre que depois vai ser visto por dez mil pessoas. [risos] Na melhor das hipóteses. [risos] Ou então podes tentar perceber o que gostas de fazer e perceber o que as pessoas querem ver e tentar encontrar um equilíbrio entre os dois. Acho que o terror, neste momento, é a melhor maneira de eu encontrar esse equilíbrio. Porque sei que há um público que está a crescer cada vez mais.

É um género que não tem os grilhões nem as limitações intelectuais dos outros géneros. Por ter sido completamente menosprezado é ainda uma floresta por descobrir. Tem muitas fórmulas, mas ainda estão à mercê de serem desdobradas e reorganizadas, e isso é o que estamos a ver agora. Isso dá outro entusiasmo. Acho que quem quer fazer filmes de terror e tem essa vontade está no momento ideal para começar a fazê-lo. É um género que está a crescer, cada vez há menos tabus, é onde há mais coisas para descobrir. Isso é muito positivo.

Acima de tudo, vais criando público e vais criando pessoas fora do circuito que querem fazer este tipo de cinema, e elas unem-se de uma maneira mais forte do que nos outros nichos. No cinema português — isto foi algo que demorei muito tempo a perceber —, a união faz claramente a força, porque somos muito poucos, e há este jogo de egos que só nos puxa para trás. A solução é darmo-nos todos uns com os outros, falarmos das nossas vontades, dos nossos gostos, de mostrar os nossos filmes uns aos outros, dar feedback, juntarmo-nos, fazermos networking. Criar uma comunidade forte, porque só criando uma comunidade, por mais pequena que seja, mas coesa, é que se cria alguma indústria. Acho que temos de sair do circuito do subsídio, e a única forma é encontrar este equilíbrio entre o que o público procura, quais são os nichos que estão em crescimento, e a forma como nos queremos expressar. Acho que pode haver um equilíbrio entre o artístico e o comercial. Vivemos num mundo capitalista, apesar de eu não gostar disso. [risos] Eu adoro filmes que me marcam e que me fazem refletir, mas acho também que esses filmes deveriam chegar a mais público, e o cinema de terror é uma linguagem que as pessoas procuram, por termos esta necessidade de sentir medo, de nos sentirmos no limite, de nos sentirmos provocados.

GOSTASTE? PARTILHA!

Sandra Henriques

Escritora de conteúdos digitais e autora de livros de viagens, Sandra Henriques estreou-se na ficção em 2021, ano em que ganhou o prémio europeu no concurso de microcontos da EACWP com «A Encarregada», uma história de terror contada em 100 palavras. Integrou as antologias «Sangue Novo» (2021), com o conto «Praga», e «Sangue» (2022), com o conto «Equilíbrio». Em março de 2022, cofundou a Fábrica do Terror, onde desempenha a função de editora-chefe.