Tem sido uma tempestade perfeita

Entrevista a Sandra Henriques

Sandra Henriques, apesar de poder ainda não se ter apercebido, está a tornar-se uma precursora do terror nacional. Não só através da escrita publicada, tendo também ganho o prémio de flash fiction da EACWP (European Association of Creative Writing Programs) em 2021, mas pelo contributo que, como cofundadora da Fábrica do Terror, irá dar a este género no panorama nacional.

As ideias são coisas poderosas. Especialmente quando aliadas à iniciativa. Felizmente para o terror português, nenhuma delas lhe falta. É por isso que desta autora e editora esperamos grandes planos, mas, sobretudo, grandes realizações.

***

Já sabemos, de outra entrevista e da tua biografia, o filme que te trouxe ao terror (Halloween). Mas por onde é que começaste a ler terror (que escritores e como é que eles têm, ou não, influência no teu trabalho)? – Maria Varanda

Curiosamente, também foi através de um filme (que não era de terror) que descobri que há livros que metem medo.

Não me recordo de que idade tinha, mas lembro-me de uma cena, penso que no A Minha Madrasta é um Extraterrestre, em que a protagonista estava a percorrer os livros numa estante e a «senti-los» com o pulso, para decidir se os lia ou não. Um desses livros provocou-lhe arrepios, o que fez com que ela imediatamente devolvesse o volume à prateleira. Não me recordo do título do livro, mas lembro-me bem de que o autor era o Stephen King. E aquela imagem nunca mais me saiu da cabeça.

Cresci nas Flores, uma ilha pequena sem livrarias e onde a biblioteca não tinha livros do Stephen King (e eu, na altura, não sabia se havia mais autores do género), por isso lembro-me de que o primeiro livro que li dele foi o Turno da Noite, numa edição traduzida pela Bertrand que encontrei numa livraria em S. Miguel (onde estava de férias, na altura com uns 12 anos, talvez). A partir daí, depois de confirmar que, de facto, o livro causava arrepios, era quase uma missão impossível encontrar livros desse autor. Portanto, ler terror era raro. Só quando vim para Lisboa, aos 19 anos, é que tive mais facilidade em encontrá-los, e foi quando descobri que havia uma secção de terror nas livrarias.

Provavelmente por ter sido o primeiro, o Stephen King acaba por influenciar mais o que eu escrevo. Eu gosto muito de criar histórias em que os «monstros» estão entre nós. Vão ao supermercado, podem ser os nossos vizinhos do lado. E acredito que isso seja influência dele.

Depois da leitura, o que te fez começar a escrever (terror, se quisermos especificar)? – Marta Nazaré

Entre a minha descoberta dos livros de terror e começar a escrever textos no género, vão, exatamente, 30 anos. Até inícios de 2021, sempre me assumi (apenas) como fã de terror. Nem nos períodos mais dramáticos e trágicos da adolescência me lembro de escrever terror. Escrevia textos (demasiado autobiográficos, talvez) a que eu chamo de rock-bottomists, em que as personagens nunca viam a luz do dia e se entregavam a toda a dor e sofrimento que a vida lhes trazia, mas sempre escritos na primeira pessoa. Seriam, talvez, mais coisas ultra-românticas do que de terror.

Mas, no final de 2020, em que a pandemia forçou toda a gente a ter imenso tempo livre, enquanto estava a fazer um curso online para criativos freelancers, desafiei-me a escrever ficção todos os dias. Textos muito curtos, em inglês, e que partilhava com os meus colegas de curso, a maioria nos Estados Unidos. Não estava à espera, mas o feedback que recebia era positivo. E vindo de pessoas que não eram fãs de terror, mas eram escritoras, e que reconheciam o potencial das histórias.

Lembro-me de que alguém me perguntou por que é que eu não experimentava escrever terror em português, e respondi que não conhecia autores portugueses de terror, o que provavelmente significaria que não valia muito a pena ir por aí. Penso que, uma ou duas semanas depois, descobri o curso de Escrever Terror e, em março de 2021, mudei completamente a minha perspetiva, assim que entrei na primeira aula.

Porquê terror e não outro género qualquer? Porque aquilo que escrevo tem de me dar gozo, seja a escrever sobre viagens (que tem sido a minha principal atividade desde 2014), seja a escrever ficção. E, aos 42 anos, decidi que não quero escrever noutro género que não seja terror. Se, daqui a dez anos, vou mudar de ideias? É possível. Mas, neste momento, sinto que estou exatamente onde quero e onde devo estar. E é uma certeza tão firme que assusta, mas envolve, como acontece com os filmes e os livros de terror.

Gosto de focar-me nas personagens como se a história fosse qualquer coisa que estivesse a acontecer à volta delas, não a elas ou por causa delas

Como classificarias o teu terror? Que ideias gostas de explorar ou o que procuras produzir no leitor? – Patrícia Sá

Por um lado, acho que ainda não escrevo terror há tempo suficiente para conseguir classificá-lo. Por outro lado, não sei se quero que ele se encaixe numa categoria.

No terror, como fã, gosto de histórias sobrenaturais, de casas assombradas, de histórias sem conclusão, daquelas que ainda estou a suster a respiração quando fecho o livro ou, se for um filme, quando aparecem os créditos. O Halloween foi o primeiro filme de terror que vi, e acho que o que me prendeu mais ao filme foi pensar que o Michael Myers estará sempre lá. Aliás, nestes novas sequelas realizadas pelo David Gordon Green, gosto que ele tenha ido buscar essa maldade original, sem explicação. E provavelmente vou ficar muito triste se ele, no último filme, «matar de vez» a personagem.

Ao escrever, é nisso que estou a pensar: no «mal» que anda entre nós, e que a vitória do bem sobre o mal é uma miragem. Quando, e se, acontece, é um intervalozinho para nos dar tempo de recuperar o fôlego entre duas batalhas.

Gosto de focar-me nas personagens como se a história fosse qualquer coisa que estivesse a acontecer à volta delas, não a elas ou por causa delas; não sei se isto faz sentido. Na maioria das vezes, é a personagem que aparece primeiro. Mesmo nas raras situações em que seja a história a aparecer primeiro, como cenário, a personagem vem logo atrás, e é ela que dita tudo o resto.

Por exemplo, o «Praga» surgiu como um exercício de «e se»: e se estas algas secas na praia fossem bocados de pele? Mas foi ter assistido a um pescador a raspar o casco do barco com uma espátula que fixou a história, o desfecho, as outras personagens. N’«A Encarregada», vi a Albertina primeiro, loud and clear. E depois, fui construindo várias versões da história até encontrar aquela que se encaixava na personagem.

«Coisas más que podem acontecer, apesar de». Seria isso que eu gostaria de provocar nos leitores. E espero que consiga.

Como te inspiras? Quais os teus rituais para escrever? – Cláudio André Redondo

Habitualmente, as ideias surgem-me quando estou a fazer outras coisas que não sejam escrever. Às vezes, também surgem quando estou a escrever outra coisa qualquer. Grande parte d’«A Encarregada», por exemplo, surgiu quando estava a escrever para um livro de viagens, e o tema não tinha nada a ver. É o meu lado de daydreamer que fui aprendendo a gerir com a idade. Se há alguma ideia que me está a distrair daquilo que é «suposto» eu estar a fazer, escrevo-a nas notas do telemóvel. Algumas ficam a marinar e até se tornam em coisas interessantes; outras apodrecem e morrem. É tranquilo. Nem tudo o que escrevemos tem de ver a luz do dia. Acho que é das coisas mais importantes que aprendi desde que me aventurei a escrever ficção.

Quanto a rituais, tento escrever todos os dias. E aqui a palavra-chave é «tento». Se tenho prazo para entregar qualquer coisa, isso significa acordar às 5 h 30 para aproveitar o silêncio da madrugada e estar dedicada à escrita, quase sem parar, das 6 h às 9 h. E aqui, é no sentido de estar a alinhar ideias que tive, escrever o primeiro rascunho (seja a primeira frase ou as primeiras páginas; aqui, não há tamanho ideal), ficar a olhar pela janela durante um bom bocado (o tal daydreaming) enquanto a história se desenrola na minha cabeça.

Não posso dizer que tenha sempre a mesma rotina e a mesma disciplina, até porque depende do conteúdo que estou a escrever e se já tenho ou não a ideia bem formada na cabeça. A única coisa que posso dizer que faço sempre da mesma forma é que só revejo depois de sentir que cheguei ao fim da primeira versão de um texto. E essa primeira versão pode ter saído toda de uma vez, sem pausas para respirar, ou ao longo de vários dias. Não significa que o texto está perfeito (nunca estará!), significa apenas que não há mais nada naquela história para pôr cá para fora. Só depois disso é que vou relendo e reescrevendo para resolver incoerências, limpar «bengalas» e repetições, dar a outros para confirmar se estão a ler o mesmo que eu.

De que maneira és influenciada pelas origens açorianas (ou não és, de todo)? – Ricardo Alfaia

Até há uns dez anos, fazia de tudo para me afastar das origens açorianas. Vi-as mais como um entrave do que como um motivo de orgulho. Com a idade, começou a ser importante para mim regressar às origens mais vezes, assumir que viver nas ilhas moldou muito a minha personalidade e a forma de ver o mundo. Acho que o que me incomodava mais em ser açoriana era o ser vista pelos outros como um bicho raro que tinha vindo de outro planeta. Cansava-me de responder sempre às mesmas perguntas: como é crescer numa ilha? Há estradas? E carros? E hospitais? E viajam de barco entre as ilhas? Como se os Açores fossem assim uma civilização perdida, que já tivesse desaparecido do mapa. Agora, consigo compreender melhor o fascínio que as ilhas têm para algumas pessoas, mas continuo a não gostar de responder às perguntas. Esforço-me, mas não gosto. E a pior de todas elas é sempre a clássica «tens noção do privilégio que tens de ter crescido nos Açores?». Sobretudo quando penso no isolamento, nas tempestades, na falta de alguns bens de primeira necessidade, na falta de acesso à cultura.

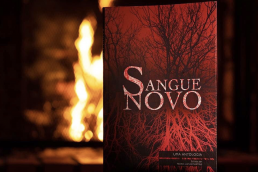

Eu acho que isso acaba por passar para a escrita de terror, o obrigar as pessoas a verem para lá do idílico. Nem tudo o que parece é. Isso está muito presente no «Equilíbrio», o conto que escrevi para a antologia Sangue, por exemplo.

E, quando ganhei o prémio europeu, acho que tive alguma dificuldade em acreditar.

Conta-nos o impacto que o ano de 2021 teve na tua vida (ganhar o concurso de microcontos, participar no Sangue Novo, etc.). – Liliana Duarte Pereira

Eu costumo dizer que, até 2020, vivi muito em piloto automático. Talvez por isso, quando descobri e me inscrevi no curso de Escrever Terror, em 2021, fui sem grandes expectativas. Confesso que, até a Susana Silva sugerir que começássemos um grupo no WhatsApp para a nossa turma de quatro (eu, a Susana, a Vanessa Reis e a Martina Mendes), pensei que nunca mais ia ver aquelas pessoas na vida. Não que não as quisesse voltar a ver, mas porque tinha tido experiências recentes em cursos online em que não tinha havido vontade de criar uma comunidade. Esse foi o primeiro ponto de viragem.

O segundo foi o Pedro Lucas Martins dizer que estava a organizar uma antologia de terror em português para novos autores e convidar-nos. E, na altura, pensei que o grande ano de 2021 ia ficar por aí. Estava a começar a escrever terror em português, a descobrir autores, e o convite era a validação de um autor publicado e premiado, e isso era importante. Mas estava preparada para um ano sem mais acontecimentos.

Quando soube do concurso de microcontos, fiquei a remoer no tema. Achava que não ia concorrer porque não conseguia escrever nada que se encaixasse, e porque só me surgiam histórias de terror, e eu achava que o concurso era demasiado generalista para esse género de textos. E mesmo depois de decidir que era isso que ia escrever, nunca acreditei que valesse a pena concorrer. Lembro-me de reler o texto dezenas de vezes, até não conseguir mexer mais sem estragar, e de submetê-lo um pouco com aquela ideia de «dever cumprido».

Tinha zero expectativas de ganhar. Só comecei a ficar nervosa depois de o conto ter sido o selecionado em Portugal e passar à final europeia. E, quando ganhei o prémio europeu, acho que tive alguma dificuldade em acreditar. Aliás, ainda hoje às vezes me esqueço de que ganhei, e parece assim qualquer coisa que aconteceu há décadas!

Eu já sentia que estava no caminho certo, que escrever terror era o que eu queria fazer a partir de agora, mas o convite para o Sangue Novo e o prémio foram a confirmação de que era mesmo por aqui.

Na tua opinião, qual é, neste momento, o grande obstáculo ao crescimento do terror nacional? De que forma achas que o podemos ultrapassar? – Pedro Lucas Martins

Sou fã e consumidora de terror desde os dez anos. Tinha 42 quando descobri que se escreve terror em Portugal e se publicam livros com alguma regularidade, e que até há prémios e autores consagrados. Acho que isso quer dizer alguma coisa.

Cheguei a pensar que, se calhar, era eu que andava distraída, ou que não frequentava os círculos certos, ou que tinha de melhorar os meus dotes de pesquisa no Google. Se eu não encontrava, então era porque não existia. E senti isso também quando comecei a escrever terror, que não havia mercado ou interesse em textos de terror em português, a não ser que fosse de alguém já com um certo nome ou estatuto.

Não acho que o terror nacional (e no geral) deva ser uma coisa clubística, só para os fãs, ou só para «determinadas pessoas». Também não acho que se devam excluir criadores de terror só porque aquilo que fazem não se enquadra no gosto pessoal de quem organiza festivais ou antologias. Na minha opinião, às vezes, vejo essa tendência.

É o efeito pescadinha de rabo na boca: se não vejo, então é porque não há; se não há, então não vale a pena fazer porque ninguém vê. E cria-se esse círculo vicioso que vai desmotivando os potenciais criadores do género.

Esta coisa de clube secreto em que se trocavam dicas de filmes e de livros de terror funcionava bem antes e nos primeiros anos da Internet, em que éramos autênticos Indiana Jones à procura de tudo o que pudéssemos consumir. Mas estamos em 2022. Eu deveria estar a um clique de distância de tudo o que se produz de terror em Portugal.

Esse é, a meu ver, um dos obstáculos: a falta de divulgação «em massa» (no sentido de chegar ao máximo de fãs e interessados no género possível, mas não faria mal nenhum chegarmos mais vezes ao mainstream).

O outro obstáculo é todo o preconceito que existe à volta do terror nacional: que é formulaico, que é mal escrito, que não é literatura, que não é original, que é só para «certas» pessoas e festivais, que nem é uma coisa «nossa», é uma moda que vem «de fora». Claramente, quem pensa isso nunca leu os Contos Fantásticos do Teófilo Braga, ou Os Canibais do Álvaro do Carvalhal (que o Manoel de Oliveira depois adaptou ao cinema), ou Os Ossos do Arco-Íris do David Soares, ou os livros que têm ganho o Prémio António de Macedo. Claro que, à partida, nós, os fãs de terror, somos uma minoria, e como já estamos rotulados antes de abrirmos a boca, muitas vezes desistimos de tentar explicar às pessoas que o terror é um género diverso e bastante mais abrangente do que aquilo que se julga.

Mas esta é a Sandra de 2022 a falar, já com algum conhecimento de causa. Contudo, é precisamente por já ter estado do outro lado em que não sabia nada, e por já ter feito o caminho de descoberta até aqui, que consigo olhar para trás e ver os pedregulhos todos no caminho (que nem dão para construir castelos).

Se eu conseguir contribuir para divulgar o terror em Portugal, mostrar que é um género para ser levado a sério e fazer com que ele chegue a mais pessoas, mais longe, sinto que muitos dos obstáculos vão diminuir. É parte do espírito de missão que move a Fábrica, mesmo sabendo que cofundar um site totalmente dedicado ao terror em Portugal possa ser visto como uma coisa de gente maluca. Até agora, ainda só encontrei pessoas contentes e agradecidas, por isso vou acreditar que o caminho é mesmo por aqui.

O que é, para ti, a Fábrica? E o que esperas que venha a ser? Ou qual o impacto que esperas que a Fábrica tenha nas próximas gerações de escritores de terror em Portugal? – Francisco Horta e Cláudio André Redondo

A Fábrica do Terror é um misto de sentido de dever, paixão e loucura. Calculo que seja um vendaval muito semelhante aos centros dos tornados, iguais ao que levou a Dorothy e o Toto a Oz. Eu sentia a comunidade do terror em Portugal tão espalhada por todo o lado, e havia tão pouca divulgação do que se fazia cá, que, quando me desafiaram a pôr a ideia em prática, nunca me passou pela cabeça dizer que não. Eu quero agregar tudo isso debaixo do mesmo «tecto» (virtual). Ninguém cresce e se desenvolve sozinho, por isso acho que é importante sentirmos que não estamos sozinhos.

Desde as origens que a Fábrica tem sido uma tempestade perfeita: as pessoas encontraram-se no local certo, à hora certa e disponíveis para fazer acontecer. Não tinha de acontecer há cinco anos ou daqui a dez. Não. Está a acontecer agora porque foi agora que nos cruzámos, com estas competências, nesta fase da vida. Deixemos os «e se» para quando escrevemos ficção e inventamos universos paralelos.

Não sei o que é que a Fábrica vai ser, mas sei que estamos a construir uma coisa sólida, que há muita gente ansiosa para que as portas abram (por curiosidade, mórbida ou não) e que vamos acolher muita gente que não sabia bem onde pertencia. Estou preparada para receber os fãs incondicionais, os céticos e os críticos só-porque-sim exatamente da mesma forma: de braços abertos.

Espero que os próximos escritores de terror em Portugal, e outros criadores, vejam a Fábrica como um porto seguro. Aqui, a arte deles tem espaço, tem fãs, pode vir a convencer aqueles que não gostam «dessas coisas». Quero que eles sintam que o que criam tem valor, que não é preciso ser amigo do amigo para ter uma oportunidade.

Se o Peter Jackson não tivesse ganho o Fantasporto, em 1993, com o Braindead, estaria onde está hoje? Não sei. Talvez, talvez não. Mas o que sei é que, se não tivesse sido esse prémio, e esse filme editado em VHS com o logotipo do Fantasporto na capa, nunca teria agarrado nele no clube de vídeo, e teria demorado muitos mais anos a descobrir o Peter Jackson. Não estou, de forma alguma, a comparar a Fábrica do Terror à instituição que é o Fantasporto, mas o espírito é o mesmo.